教習理念

未来を守る

教習指針

判断力を構成している3つの要素

・情報収集

・アウトプット

感覚値を構成している4つの要素

・操作感覚

・空間把握力

・スピード検地能力

地力を養うとは、これらのベースとなる能力を底上げし本当の意味での実力を身に付けていただく事を主眼においた考え方です。

我々の同業界では、よく似て非なる手法が用いられます。

それが、“「目印」や「手順」で出来た風に仕上げてしまう”教習です。

この手法は、教えるほうも教わるほうも簡単です。時間もかかりません。

結果、何となく出来ていると勘違いを誘発させてしまいます。

我々はこの状態が「最も危険な状態」であると認識しております。

本当の意味での実力が底上げされておらず、状況や環境の変化に対応できないドライバーになってしまうからです。

地力を養うとは、とても遠回りな手法です。

時間もかかります。

しかし、本当の意味での安全管理を実行するためには、遠回りでも基本能力を徹底的に底上げしなければならないと考えております。

交通の安全と円滑を両立させる。

その為に必要な行動は習慣化に他なりません。

然るべき場面において、然るべきタイミングで安全行動が取れている。

そして安全行動が習慣化レベルで身に付いている。

一旦この様な状態になってしまえば、余程のイレギュラーが無い限り事故には発展しません。

一つ一つの行動を、考えなくても出来る様になる。という状態を目標にトレーニングしていきましょう。

・1回の出来た

↓

反復する

↓

・環境変化に惑わされず安定してきた

↓

反復する

↓

・身に付いた(体が覚える=習慣化)

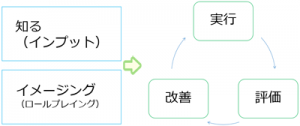

PDCAサイクルのイメージ図

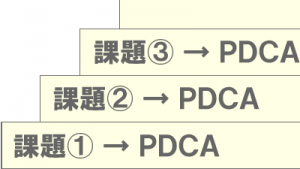

階段方式のイメージ図

人が上達するための大原則は、PDCAサイクルと階段方式にあります。

この方法論は、普遍の方法論と表現しても良いかと思われます。

弊社でも、最も重要視している教習手法の一つです。

(※教習用に多少のカスタマイズをしております)

・一つ一つの課題に対しPDCAサイクルを実行すること

・「正しい行動」「一つの出来た」を積み重ねること

スロー教習とは、文字通り一つの課題に対し、スローモーションで理解し実践をする事です。

ゆっくりと行なうことによるメリットは理解力の向上です。

●頭脳理解の向上

●体感理解の向上

1、知る(理解する)

2、行動をイメージする

3、ゆっくり実践し正しい行動をマスターする

4、正しい行動を反復する

5、自然とスピードアップしていきます

一見当たり前の様に見えますが、我々の業界の中には、「スピードに慣れる」という名目で、順番が間逆になる教習を行なう輩もおります。

結果は得てして賛嘆たるものです。

弊社では人間の性質・特性をしっかりと理解した上で、原理原則に則って教習を行なって参ります。

教習を行なった際に、走行に必要な情報を皆様にご説明させていただくと、すんなりと理解していただけます。

そして、理解した事を実践する事も苦手では無いようです。

しかし、「複雑な状況でも」、「瞬時に」、「的確に」という条件が付くと、途端に苦手になってしまいます。

ここにアウトプットの難しさと大切さが隠されています。

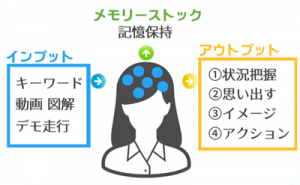

下図をご覧ください。

アウトプットの本質は、メモリーストックから如何に的確に情報を引き出し、引き出した情報を基に行動できるかです。

その為に必要な事は「重要な情報」を脳に「重要な情報」として誤認識(錯覚)をさせる事なのです。

人間の脳は、基本的に忘れるように出来ております。(○○ページ参照)

大切なことは、忘れ去られるという前提でトレーニングカリキュラムを組み立てることなのです。

弊社では、全ての重要事項は、下記の方法論で実践しております。

2、秘密のスパイスを加えます(企業秘密です)

3、キーワードだけで行動を組み立てます

4、キーワード行動を反復し身に付けます

ザックリとしたご説明になりますが、何らかのプレッシャーを脳に与え精神状態が揺らいでしまうと、脳は機能障害を引き起こします。一旦そうなってしまうと、上達は見込めず、判断の誤りを引き起こしてしまいます。

一昔前、自動車教習所の教官が「こわい」という状態がありました。

怒られ叱られ、萎縮した状態で練習を行っておりました。

これらの状態は、極めて非効率な教習管理なのです。

全てのトレーニングは、心身ともに正常な状態にあり、前向きな気持ちで取り組まなければ、効果は得られません。

ペーパードライバー教習の運転サポート教室では、プレッシャー管理を大原則の考え方に据え、教習を行なって参ります。